-

롯데쇼핑, 2000억 실탄 확보…북미시장 공략 '탄력'

[더구루=진유진 기자] 롯데쇼핑이 캐나다수출개발공사(EDC)로부터 2억 캐나다 달러(약 2100억원) 대규모 자금을 확보하며 북미 시장 공략을 본격화한다. EDC가 한국 기업과 체결한 최초의 대출 거래로, 롯데쇼핑의 글로벌 사업 확장에 '실탄'을 마련했다는 평가다. 한국·캐나다·일본을 잇는 삼각 금융 협력 구조가 롯데 유통군의 해외 사업 확대 전략에 중요한 전환점이 될 것이라는 관측이 나온다. EDC는 지난 18일(현지시간) 롯데쇼핑에 2억 달러 규모 대출을 제공한다고 발표했다. EDC가 한국 기업에 집행한 첫 대출이자, 양측이 지난 9월 체결한 MLP 프로그램에 따른 첫 실행 사례다. MLP는 EDC가 향후 3년간 최대 5억 달러(약 7305억원) 규모 금융 지원을 제공하는 협력 구조다. 이번 2억 달러 대출로 이 프레임워크가 본격화되는 모습이다. 이번 거래에는 일본 미쓰이스미토모은행(SMBC)이 참여해 1억5000만 달러 규모 EDC 보증을 제공하고, 별도로 5000만 달러의 직접 대출도 지원했다. 앞서 롯데쇼핑이 지난 4일 SMBC와 맺은 대규모 자금 조달 계약 역시 EDC 보증 기반으로 추진된 바 있다. 당시 조달 규모는 공개되지 않았지만, 일각에서는 최대 5억 달러 범위 내에서 추가 조달이 이어질 가능성이 커졌다는 해석이 나온다. 이번 EDC 대출이 향후 후속 조달의 마중물이 될 것이라는 전망이다. 확보된 자금은 백화점·마트·슈퍼·전자상거래 등 롯데쇼핑 전 사업군 자본 지출 확대와 글로벌 유통 인프라 고도화에 투입될 예정이다. 특히 북미·일본 등 해외 시장에서 PB(자체 브랜드) 상품 수출 확대, 현지 유통업체와의 공급망 협력 강화 등 해외 실적 기반 확장에 속도가 붙을 것으로 보인다. 캐나다 기업의 한국 시장 진출을 돕는 역할도 확대해 양방향 유통 플랫폼으로서 존재감을 키운다는 전략이다. EDC는 이번 지원을 위해 처음으로 원화 표시 대출 방식을 도입했다. 현지 통화 기반 자금 조달을 통해 한국 기업의 외환 리스크를 줄이고, 인도·태평양 지역에서 장기 금융 협력 기반을 강화하기 위한 조치로 풀이된다. 지난 2023년 10월 한국에 대표사무소를 연 이후 EDC의 국내 금융 지원 규모가 빠르게 늘어나는 것도 같은 맥락이다. 앨리슨 낸키벨 EDC 사장은 "이번 첫 거래는 양국 간 금융 협력의 새로운 장을 여는 사례"라며 "캐나다 기업의 한국·아세안 시장 진출을 촉진하는 데에도 긍정적 효과를 낼 것"이라고 전했다. 김상현 롯데그룹 유통군 총괄대표 겸 롯데쇼핑 대표이사 부회장은 "글로벌 네트워크 기반의 금융 다각화 전략이 본격적인 성과를 내기 시작한 단계"라며 "한국·캐나다·일본을 잇는 협력 모델을 통해 북미 사업 확장과 글로벌 프로젝트 추진에 속도를 높일 것"이라고 강조했다. 업계는 이번 자금 조달이 단순 유동성 확보 차원을 넘어 롯데가 글로벌 사업을 본격적으로 키우기 위한 출발점으로 보고 있다. 북미 시장에서 브랜드 확장과 PB 수출 확대, 캐나다 기업과의 공동 프로젝트 등이 가시화될 경우 롯데그룹의 해외 유통 전략 전반이 한 단계 도약할 것이라는 분석이다. 롯데쇼핑은 베트남·인도네시아·캐나다 등을 포함한 글로벌 프로젝트를 통해 파트너십을 강화하는 후속 기회도 지속적으로 모색할 방침이다. 한편 EDC는 캐나다 연방정부가 전액 출자해 지난 1944년에 설립한 공적 수출신용기관이다. 캐나다 기업의 수출을 촉진하기 위해 수출보험, 보증, 투자 등을 제공하며, 친환경 전략·디지털 전환 등 사업에 대한 금융 지원도 수행한다.

- 진유진 기자

- 2025-11-19 09:58

-

셀트리온, 인플릭시맙 IV 액상 제형 유럽 승인

[더구루=진유진 기자] 셀트리온이 세계 최초로 개발한 인플릭시맙 정맥주사용(IV) 액상 제형이 유럽 판매 허가를 획득했다. 기존 동결건조 분말 제형 대비 준비 절차를 대폭 줄여 의료 현장 효율성과 경제성을 동시에 개선할 것으로 예상된다. 최근 글로벌 바이오시밀러 시장에서 제형 혁신이 주요 경쟁 포인트로 부상하는 흐름과도 맞물린 행보다. 유럽위원회(EC)는 지난 17일(현지시간) 세계 최초의 정맥주사용 인플릭시맙 액상 제형 '램시마 IV 액상 제제'에 대한 시판 허가를 승인했다. 이번 승인은 인플릭시맙 분말 제형과 액상 제형 간 비교 가능성 데이터를 기반으로 이뤄졌으며, 승인 범위는 기존 램시마 IV 분말 제형과 동일한 모든 적응증이다. 류마티스 관절염과 크론병, 궤양성 대장염, 소아 궤양성 대장염, 강직성 척추염, 건선성 관절염, 건선 등 총 8개 면역질환 치료에 사용할 수 있다. 이번에 허가된 램시마 IV 액상 제형은 100mg과 새로 도입된 350mg 바이알로 출시된다. 재구성 과정이 필요 없어 기존 분말 제형 대비 평균 준비 시간이 51% 단축되고, 준비 비용은 20% 절감되는 것으로 분석됐다. 셀트리온은 유럽 7개국에서 실시한 질적 연구에서도 간호사·약사 등 의료진은 업무 흐름 개선, 오염 위험 감소, 환자 진료 집중도 향상 등 실질적 효익을 확인했다고 밝혔다. 특히 대용량 투여 환자의 조제 횟수가 줄어 병원 인력 부담이 줄어드는 점도 강점으로 꼽았다. 경제 효과도 상당하다. 셀트리온은 실제 운영 데이터를 기반으로 시뮬레이션한 결과, 유럽 7개국에서만 연간 최대 260만 유로(약 44억원) 규모 비용 절감 효과가 가능하다고 강조했다. 준비 시간 단축과 소모품 사용 감소, 재구성 관련 인건비 절감 등이 주요 요인이다. 현지 의료계의 반응도 긍정적이다. 이탈리아 로마 소재 폴리클리니코 제멜리 병원(CEMAD) IBD 간호사 다니엘레 나폴리타노는 "새로운 액상 제형은 재구성 단계를 생략해 준비 시간과 오염 위험을 줄여 주입 환경 효율성을 크게 높일 것"이라며 "효능과 안전성을 유지하면서 의료 자원을 최적화할 수 있는 변화"라고 평가했다. 램시마 IV는 셀트리온이 개발한 세계 최초의 인플릭시맙 바이오시밀러 단일클론 항체로, 지난 2013년 EC 승인을 받았고, 2015년 EU 주요 국가에서 출시됐다. 피하주사 제형인 램시마 SC도 성인 크론병과 궤양성 대장염, 류마티스 관절염 등 주요 자가면역질환 치료에 대해 EU 시판 허가를 획득한 상태다. 업계는 이번 승인으로 셀트리온의 인플릭시맙 제품 라인업 경쟁력이 한층 강화됐다는 분석을 내놨다. 기존 정맥주사 분말 제형과 피하주사 제형에 이어 정맥주사 액상 제형까지 확보하면서 제형 포트폴리오 완성 단계에 올라섰다는 평가다. 제형 차별화가 바이오시밀러 산업의 차세대 경쟁 축으로 부상한 가운데, 셀트리온의 기술·운영 경쟁력이 유럽 시장에서 빠르게 확산될 것으로 전망된다. 셀트리온은 이번 액상 제형 도입을 계기로 글로벌 면역질환 치료 시장에서 지속적인 제형 혁신을 추진하며 '게임체인저'로서 경쟁력을 확고히 한다는 방침이다.

- 진유진 기자

- 2025-11-19 08:12

-

삼성전자, 車 반도체 최고 수준 보안 능력 입증…'업계 최초' ML3 인증 획득

[더구루=정예린 기자] 삼성전자가 '톱티어' 자동차용 반도체 보안 역량을 공식적으로 인정받으며 차량용 제품 신뢰성을 한층 끌어올렸다. 글로벌 완성차 업체들의 강화된 보안 요구 수준에 선제적으로 대응, 향후 수주전에서 기술·신뢰·규제 적합성을 모두 갖춘 공급사로서 우위를 확보할 것으로 기대된다. 19일 삼성전자에 따르면 회사는 최근 TÜV 라인란드로부터 국제 표준 기반의 사이버보안관리시스템(CSMS, Cyber Security Management System) 평가에서 '업계 최초'로 ML3(레벨 3) 등급 인증을 획득했다. 삼성전자는 차량용 스토리지 제품 개발부터 운영·유지관리 전 과정에 보안 체계를 내재화한 조직 운영 능력을 갖춘 것으로 인정받았다. CSMS는 개별 제품을 기준으로 삼는 보안 인증과 달리 그 제품을 만드는 조직 전체가 보안 프로세스를 얼마나 성숙하게 운영하고 있는지를 평가한다. 기업이 보안을 단일 기능이 아닌 운영 문화로 자리 잡게 했는지, 개발·운영·공급망·OTA(무선 업데이트) 대응 등 전 과정에서 체계적으로 관리하고 있는지를 확인하는 것이 핵심이다. 특히 ML3는 조직이 보안 체계를 지속적으로 개선하고, 전사적 수준에서 고도화된 프로세스를 운영하고 있음을 요구하는 최상위 수준이다. 차량용 반도체 개발과 품질 관리 전반에서 보안 리스크를 통합적으로 관리할 수 있는 성숙도에 도달해야 받을 수 있는 등급이다. 최근 글로벌 규제 강화도 CSMS 인증의 중요성을 높이고 있다. 유엔 유럽경제위원회(UNECE)는 R155 규정을 통해 CSMS 인증을 차량 형식 승인 필수 조건으로 명시했고, 유럽연합(EU)은 지난해부터 모든 신차에 의무 적용하고 있다. 한국도 올 8월 신차 적용을 시작으로 오는 2027년 8월부터 전 차종으로 확대할 예정이다. 이에 따라 완성차뿐 아니라 차량용 스토리지·메모리·반도체 등 핵심 부품 개발에서도 CSMS 기반 관리가 필수 조건으로 자리 잡고 있으며, 글로벌 OEM 역시 공급망 리스크를 줄이기 위해 CSMS 체계를 구축한 기업을 우선적으로 검토하는 추세다. 삼성전자는 최고 수준의 보안 관리 체계를 기반으로 자동차용 스토리지 제품군을 고도화하고 있다. 제품 개발·운영 전반이 국제 보안 기준에 부합하는 체계를 갖췄다는 점이 입증되며 UFS, 오토SSD(AutoSSD) 등 주요 라인업을 기반으로 한 자동차용 저장장치 포트폴리오 다변화 전략에도 탄력이 붙을 전망이다. 내달엔 '오토모티브 UFS 4.1'을 선보일 예정이다. 지난 2023년 7월 출시한 자동차용 UFS 3.1 후속 제품으로, 자율주행 연산, 차량 내 대규모 데이터 처리, 인포테인먼트, 클라우드 연동 등 고성능 환경에서 활용되는 핵심 저장장치다. 초기 설계 단계부터 보안 구조를 적용해 OTA, V2X(차량-사물 간 통신), 외부 네트워크 연결 과정에서 발생할 수 있는 취약 요소를 사전에 차단하도록 설계된 것이 특징이다. 삼성전자는 "CSMS ML3 인증을 통해 글로벌 고객의 신뢰를 강화하고, 스토리지 분야에서 축적한 보안 기술력을 바탕으로 차세대 자동차용 메모리 생태계 전반으로 그 역량을 확장하고 있다"며 "앞으로도 삼성전자는 보안 관리 체계를 지속적으로 고도화하며, 자동차 산업의 디지털 전환을 이끄는 글로벌 보안 리더십을 강화해 나갈 예정"이라고 밝혔다.

- 정예린 기자

- 2025-11-19 09:44

-

SK텔레콤, 6G 핵심 AI 송수신 기술 '세계 최초' 야외 시연 성공

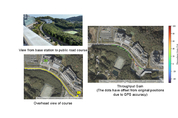

[더구루=홍성일 기자] SK텔레콤(SKT)이 일본 NTT도코모, NTT, 핀란드 노키아와 손잡고 6G 통신의 핵심 기술인 인공지능(AI) 기반 무선 송수신 기술의 야외 시연을 '세계 최초'로 성공했다. SKT 등은 AI 송수신 기술을 통해 성능과 효율성을 동시에 잡은 6G 기술을 구현할 수 있을 것으로 보고있다. 또한 향후 6G 표준 제정 과정에서도 경쟁력을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다. 19일 업계에 따르면 SKT, NTT도코모, NTT, 노키아 벨 연구소는 최근 가나가와현 요코스카시에서 AI 무선 송수신 기술의 야외 시연을 성료했다. AI 기반 무선 송수신 기술은 AI 기지국(AI-RAN)에서 AI를 활용해 무선망 성능을 향상시키는 핵심 기술이다. 이번 시연에 참여한 4개 회사가 공동으로 개발했다. 기존 이동통신은 불규칙하게 변화하는 무선 환경을 실시간으로 파악, 운용하기 위해 송·수신기 간 별도의 참조신호를 주고받았다. 이 과정에서 참조 신호 수·발신에 일부 용량이 사용돼 무선 자원을 최대치로 활용하기 어려운 한계가 있었다. SKT 등이 개발한 신기술은 신호 처리 과정을 AI로 대체해 참조신호 없이도 통신이 가능한다. 즉 모든 무선 자원을 최대치로 활용할 수 있다는 것. 뿐만 아니라 AI 기반 송수신 기술은 변화무쌍한 무선 환경 변화 속에서도 안정적인 통신 품질을 제공하는 기술로 주목을 받았다. 4사는 지난해 2월 해당 기술의 개념검증을 성공적으로 마무리했으며, 11월에는 일본에서 실내 테스트를 진행하기도 했다. SKT는 지난주 해당 기술로 제26회 전파방송 기술대상에서 과학기술정보통신부 장관상을 수상하기도 했다. 이번 야외시연은 요코스카시 내 3개 코스에서 진행됐다. 첫 번째 코스는 최대 시속 40km로 주행할 수 있는 공공도로였으며, 두 번째 코스는 도코모 연구개발(R&D) 센터 건물이 둘러쌓고 있는 직사각형 형태의 도로였다. 세 번째 코스는 도코모 R&D 센터 내 구축된 최대 시속 60km로 주행할 수 있는 직선도로였다. 연구원들은 각 코스에 시험 차량을 투입해 송수신 기술을 검증했다. 시연 결과 평균 18%, 최대 100% 데이터 처리량이 향상된 것이 확인됐다. 처리량이 향상됐다는 것은 더 많은 데이터를 빠른 속도로 전송할 수 있을 뿐 아니라 주파수 효율성, 통신 서비스 품질 등을 높일 수 있다는 의미다. 특히 이번 시연을 통해 실내보다 환경 변화가 무수히 많은 야외에서도 AI가 효과적으로 신호를 처리할 수 있다는 것을 입증하면서 높은 효율성과 낮은 전력 소비를 결합한 6G 시스템을 구축할 수 있는 길이 열리게 됐다. NTT 도코모 관계자는 "파트너사들과 앞으로 다양한 환경에서 테스트를 진행해 기술을 개선하겠다"며 "이를 바탕으로 6G 표준화와 상용화를 추진할 것"이라고 말했다. 한편 AI 무선 송수신 기술은 19일부터 21일, 25일부터 26일까지 개최되는 'NTT R&D 포럼 2025(NTT R&D FORUM 2025)'에서도 시연될 예정이다.

- 홍성일 기자

- 2025-11-19 09:38

-

롯데케미칼, 인니 공장 미국산 LPG 원료 사용…美-인니 관세 협상 기여 전망

[더구루=정예린 기자] 롯데케미칼이 인도네시아 신공장에서 사용할 미국산 액화천연가스(LPG) 수입을 추진한다. 원가 절감과 운영 효율성을 높이는 동시에 미국과 인도네시아 간 관세 협정 이행에도 기여할 것으로 전망된다. 18일 블룸버그 등에 따르면 아이를랑가 하르타르토 인도네시아 경제조정부 장관은 롯데케미칼 인도네시아 공장이 미국산 LPG를 활용할 계획이라고 밝혔다. 롯데케미칼은 민간 부문에 배정된 500만 톤(t) 규모 수입 물량 중 약 120만t을 신청했으며, 현재 당국 승인을 앞두고 있다. 롯데케미칼 인도네시아 공장은 NCC(납사분해시설) 설비를 기반으로 납사와 LPG를 원료로 열분해해 에틸렌과 프로필렌 등 기초 석유화학 제품을 생산하도록 설계됐다. 공장은 납사를 중심으로 운용되지만, LPG를 최대 50%까지 투입할 수 있어 비용 절감과 시장 변동성 대응이 가능하다. 또 원료 배합에 따라 에틸렌과 부산물의 수율을 조절할 수 있어 생산 효율을 전략적으로 높일 수 있다. 미국산 LPG 확보는 인도네시아 전체 석유 수입 비용 절감에도 기여한다. 신공장에서 나프타와 LPG를 병행 사용함으로써 과거 인도네시아가 다른 나라에서 수입하던 석유 원료 의존도를 낮출 수 있으며, 연간 약 14억 달러 규모 석유제품 수입 대체 효과가 예상된다. 롯데케미칼의 미국산 LPG 활용 계획은 인도네시아와 미국 간 무역 관세 협정과도 맞물린다. 양국은 약 150억 달러 규모의 LPG와 가솔린 수입을 조건으로, 수입 관세를 기존 32%에서 19%로 낮추기로 합의했다. 이번 협정으로 인도네시아는 수입 비용을 절감하고 미국은 안정적인 수출 수요를 확보하게 된다. 롯데케미칼은 이를 통해 상대적으로 가격 경쟁력이 높은 미국산 LPG를 안정적으로 확보하고 생산 효율을 높일 수 있다. 라인 프로젝트라고 불려온 신공장은 롯데케미칼이 39억5000만 달러를 투자해 반텐주 찔레곤 33만 평 부지에 대규모 석유화학단지를 조성한 사업이다. 2022년 착공해 지난 5월 완공하고 이달 초 준공식을 개최했다. 연간 △에틸렌 100만t △프로필렌 52만t △폴리프로필렌 35만t △부타디엔 14만t △벤젠·톨루엔·자일렌(BTX) 40만t 등을 생산한다.

- 정예린 기자

- 2025-11-19 06:00

-

'脫중국 가속' 포스코인터·퓨처엠 흑연 공급망 다변화, 호주 그래피넥스 협력 논의

[더구루=오소영 기자] 포스코인터내셔널과 포스코퓨처엠이 호주 흑연 회사인 그래피넥스(Graphinex) 대표단과 만났다. 퀸즐랜드에서 생산된 흑연 확보를 논의하고 배터리 광물에 대한 포괄적인 협력 방안을 논의했다. 호주와 아프리카 등에서 유망 공급사를 발굴하며 탈(脫)중국 공급망을 구축한다. 19일 그래피넥스에 따르면 알트 말론(Art Malone) 최고경영자(CEO)를 비롯한 대표단은 최근 서울 강남구 테헤란로 포스코센터에서 포스코인터내셔널, 포스코퓨처엠과 회동했다. 에스메랄다(Esmeralda) 흑연 프로젝트의 진행 상황을 공유하고 공급을 검토했다. 그래피넥스는 회동 직후 소셜미디어 '링크드인'에서 "양사 간 협력 관계를 더욱 공고히 할 수 있는 좋은 기회였다"며 "고품질 흑연 제품의 장기적이고 신뢰할 수 있는 공급사로 성장하는 여정에서 포스코의 따뜻한 환대와 열린 소통에 감사드린다"고 밝혔다. 2021년 설립된 그래피넥스는 호주 퀸즐랜드 타운즈빌에 본사를 둔 배터리 소재 회사다. 약 12억3000만 달러(약 1조7900억원)를 투자해 흑연 광산을 개발하고 가공 시설을 짓는 에스메랄다 프로젝트를 추진하고 있다. 연간 최대 350만 톤(t)을 채굴하고 광산 예상 수명인 50년 동안 약 2500만t의 흑연 농축물을 생산한다는 계획이다. 2027년 건설 시작을 목표로 하며 환경영향평가를 밟고 있다. 지난 13일 퀸즐랜드 주정부로부터 중요 광물 부문 강화를 위한 '지정 프로젝트(prescribed project)'에 선정돼 신속한 인허가가 기대된다. 그래피넥스는 에스메랄다 프로젝트에 진전을 보이며 파트너십도 확대하고 있다. 방한 직전에는 일본에 들러 히타치와 마루베니, 이데미츠코산, 소지쯔 등 주요 기업들과 만나 에스메랄다 프로젝트를 홍보하고 공급 계약을 논의했다. 이어 포스코와도 협력을 모색하면서 글로벌 영토를 확장하고 있다. 포스코는 흑연 공급사를 다각화하며 소재 공급망을 안정화할 수 있다. 세계 최대 흑연 생산국이자 수출국인 중국은 흑연이 군사 용도로 활용되는 것을 막겠다며 수출 통제를 추진했다. 지난 2023년 말 인조흑연에 이어 이듬해 고순도 천연흑연을 수출 통제 대상에 올렸다. 중국에서 약 90% 이상의 흑연을 수입하던 한국은 수급에 우려가 켜졌다. 포스코는 탈중국에 앞장섰다. 포스코홀딩스는 지난 2021년 매장량 기준 세계 2위인 탄자니아 마헨지 광산을 보유한 블랙록마이닝에 750만 달러(약 110억원)를 투자했다. 이후 포스코인터내셔널이 연간 3만 톤(t) 규모의 1단계 흑연 공급 계약에 이어 동일한 규모로 2단계 계약을 맺었다. 포스코퓨처엠은 작년 3월 호주 광산업체 시라 리소스(Syrah Resources)와 손잡았다. 아프리카 모잠비크 발라마 광산에서 채굴하는 흑연을 연간 6만 t씩 조달하기로 했다.

- 오소영 기자

- 2025-11-19 08:48

-

삼성·탑머티리얼, 美 이차전지 전극업체 '나노라믹' 추가 투자

[더구루=홍성환 기자] 삼성그룹 기업형 벤처캐피털(CVC) 삼성벤처투자와 이차전지 소재 기업 탑머티리얼이 미국 친환경 전극 제조사 나노라믹(Nanoramic)에 추가 투자했다. 배터리 전극 제조 솔루션 상용화를 가속화할 방침이다. 나노라믹은 18일 5400만 달러(약 800억원) 규모 시리즈1 지분 투자 라운드를 완료했다. 이번 투자에는 기존 투자자인 삼성벤처투자와 탑머티리얼의 후속 투자가 포함됐다. 삼성벤처투자와 탑머티리얼은 작년 12월 이 회사에 처음 투자했다. <본보 2024년 12월 13일자 참고 : [단독] 삼성, '탑머티리얼 양극재 공급' 美 배터리 전극제조 기술기업 투자> 신규 투자자로 미국 헤지펀드 운용사 PEP캐피털이 참여했다. 이외에 GM벤처스, 카탈루스캐피털, 이토추상사, 포티스타캐피털, 윈드세일캐피털 등이 자금을 댔다. 나노나믹은 배터리 전극 제조 솔루션인 '네오카보닉스(Neocarbonix®)' 기술을 개발하고 있는 기업이다. 네오카보닉스는 기존 전극 제조 공정과 달리 불소계 바인더와 유독성 용매(NMP)를 사용하지 않는 환경친화적인 공법이다. 전극 제조 비용을 절감하고 에너지 밀도를 개선할 수 있다. 나노라믹은 삼성SDI, 탑머티리얼, GM 등과 기술 상용화에 협력 중이다. 나노라믹은 탑머티리얼에서 조달한 리튬인산철(LFP) 양극재로 전극을 생산한다는 계획이다. 이와 함께 한국 내 핵심 생산 기지 구축에도 협력하고 있다. 삼성벤처투자는 "지난 1년간 나노나믹이 이룬 진전을 바탕으로 자금 지원을 지속하게 됐다"며 "저비용, 고성능, 환경 영향 감소를 통해 다양한 에너지 저장 분야에 큰 영향을 미칠 수 있는 나노라믹의 기술과 잠재력을 확신한다"고 밝혔다. PEP캐피털은 "전 세계 에너지 수요가 급증함에 따라 첨단 배터리 혁신이 필수적"이라며 "다양한 산업 분야에 폭넓게 적용할 수 있고 기존 기술과 제조 라인에 통합시킬 수 있는 나노라믹의 기술은, 실용적이고 확장 가능한 배터리 산업의 새로운 길을 제시한다"고 전했다. 존 쿨리 나노라믹 창립자 겸 최고경영자(CEO)는 "이번 라운드 최종 마감을 통해 업계 최고의 고객과 파트너를 확보했다"며 "2027년까지 제품을 양산할 것"이라고 했다. 이어 "우리의 경량화 모델은 이토추의 트레이딩 전문성, 탑머티리얼의 제조 전문성, GM·삼성SDI 등 주요 고객사의 상업적 역량과 광범위한 적용 분야를 활용할 수 있는 이점을 제공한다"고 덧붙였다.

- 홍성환 기자

- 2025-11-18 13:38

-

국내 대기업 '연쇄 해킹' 협력사까지 모두 '구멍'…데이터 보안 '최고 단계' 즉시 가동

[더구루=정예린 기자] 국내 주요 기업들이 협력사 해킹으로 잇따라 내부 정보가 외부로 유출되는 피해를 입었다. 직접적인 사업 기밀이 노출되진 않았지만, 기업들의 다층 협력 구조가 공격의 통로가 되며 보안 체계 전반에 비상등이 켜졌다는 우려가 커지고 있다. 18일 더구루 취재와 외신을 종합하면 삼성메디슨·LG전자·HD현대 등 3사의 협력사가 최근 해커 그룹 '888'으로부터 공격을 받았다. 해커는 확보한 데이터를 다크웹과 해킹 포럼에 게시하며 일부를 거래한 정황이 확인됐다. 이번 사건은 각 기업 시스템이 직접 뚫린 것이 아니라 웹사이트 개발·운영 등 외주 협력사 시스템이 먼저 침해되면서 발생했다. 유출 정보에는 직원 이름, 이메일, 휴대전화 번호 등이 포함됐다. 소스코드, 설정파일, 자격증명 등 일부 개발 자료도 포함됐을 가능성이 있으나, 핵심 사업 기밀이나 고객 정보가 유출되진 않은 것으로 알려진다. 기업들은 추가 피해 방지를 위해 즉각 보안 강화와 외부 협력사 보안 재검토를 동시에 진행 중이다. 삼성메디슨은 홈페이지를 관리하던 외부 업체 서버가 해킹당하면서 일부 직원 정보가 외부로 유출됐다. MSSQL 데이터베이스와 AWS S3 저장소 일부도 노출됐지만, 삼성 의료기기 관련 지적재산권(IP) 유출은 없다는 게 회사측 설명이다. 삼성메디슨 외 다른 삼성전자 계열사와 사업부의 추가 피해도 없는 것으로 확인됐다. 삼성메디슨은 내부 보안 조치를 최고 단계로 격상하고 관련 기관 신고 및 당사자 통보를 완료했다. LG전자 역시 광고대행사의 웹사이트 개발 협력업체가 해킹을 당하면서 개발용 샘플 파일이 유출됐다. 해당 파일에는 LG전자와 하이프라자 직원 584명의 이름·회사 이메일·휴대전화 번호가 포함됐지만, 고객 정보나 제품 정보는 포함되지 않았다. 확보한 파일이 제품 지적재산권(IP), 장기 엔지니어링 프로젝트 문서라고 주장한 해커 그룹의 설명과 달리 실제 파일은 판촉물 디자인·웹사이트 시안 협업에 사용되는 내부 샘플 자료였던 것으로 확인됐다. LG전자 관계자는 "LG전자 광고대행사의 웹사이트 개발 협력업체(나인파이브社) 서버가 해커의 공격을 받았다"며 "LG전자는 규정에 따라 개인정보보호위원회, KISA 등 관련기관 신고를 완료했다"고 설명했다. HD현대는 협력사 개발 서버에서 일부 개발용 자료가 외부로 유통된 정황을 확인했다. 유출된 자료는 주로 프런트엔드 코드와 일부 백엔드 모듈, SQL 파일, 환경 설정 파일 등이며, 핵심 개발 자료나 글로벌 운영 시스템의 중요한 정보는 포함되지 않은 것으로 전해졌다. 외주 개발사 측은 즉시 신고와 서버 폐쇄 등 조치를 진행했다. 반면 해커 측은 내부 소스 코드, SQL 파일, 구성 데이터, 인증 토큰 등을 확보했다고 주장했다. 이들은 해당 자료가 글로벌 운영 시스템과 연결돼 있어 독점 엔지니어링 프로세스와 계약 파트너 환경에 장기적인 위험을 초래할 수 있다고 경고했다.

- 정예린 기자

- 2025-11-18 09:58

-

현대·대우건설 컨소시엄, 캐나다 밴쿠버 신항만사업 숏리스트 선정

[더구루=홍성환 기자] 현대건설·대우건설 컨소시엄이 캐나다 밴쿠버 신항만 건설 사업 수주에 도전한다. 해양·항만 분야의 풍부한 시공 경험과 역량을 앞세워 수주 가능성을 높이고 있다. 밴쿠버 프레이저 항만청은 18일 로버츠 뱅크 2터미널 사업과 관련해 숏리스트(적격 후보) 3곳을 발표했다. 현대건설·대우건설 컨소시엄이 명단에 포함됐다. 두 회사는 캐나다 건설사인 엘리스돈과 팀을 꾸렸다. 이밖에 KLJ 파트너십, 테라마린 컨소시엄 두 곳도 숏리스트에 포함됐다. 밴쿠버 프레이저 항만청은 내년 최종 사업자를 선정할 예정이다. 계획 수립 후 2028년 공사를 시작해, 2030년 이후 운영을 시작하는 것이 목표다. 로버츠 뱅크 2터미널 프로젝트는 캐나다의 무역 다각화를 위해 추진되는 사업이다. 연간 1000억 캐나다달러(약 100조원) 규모 신규 무역 처리 능력을 확보하고, 연간 30억 캐나다달러(약 3조1300억원)의 국내총생산(GDP)을 창출한다는 목표다. 특히 마크 카니 총리가 앞으로 10년 동안 비(非)미국 수출을 두 배 이상 확대하겠다는 공약을 실현하는 데 있어 중요한 역할을 할 것으로 기대를 모은다. 빅터 팡 항만청 최고재무책임자(CFO)는 "이 프로젝트는 캐나다 경제와 무역 회복력을 강화하는 동시에 캐나다의 상품을 전 세계 더 많은 고객에게 공급할 수 있을 것"이라고 밝혔다. 현대건설과 대우건설은 해양·항만 분야에서 높은 경쟁력을 보유하고 있다는 평가를 받는다. 대우건설은 지난해 국토교통부 시공 능력 평가에서 항만 분야 1위를 차지했다. 대우건설은 시화호 조력발전소를 비롯해 △부산신항 부산항 △부산북항 재개발 국제여객부두 △해군기지 등을 준공했다. 해외에서도 카타르 수리조선소, 오만 수리조선소, 알제리 젠젠항 방파제, 이라크 알포 방파제, 이라크 컨테이너 터미널을 완공했고, 알제리 컨테이너 터미널과 이라크 알포 신항만 1단계 공사를 진행 중이다. 현대건설은 부신항 신항 서컨테이너 터미널, 여수 세계박람회 빅오(Big-O), 사우디아라비아 주베일 산업항, 쿠웨이트 부비안 항만 등 국내외 많은 해양·항만 공사를 수행했다.

- 홍성환 기자

- 2025-11-18 11:47

-

![[단독] 헝가리 정부, 삼성SDI 5900억 보조금 공식화…벤츠·BMW 중장기 협력 활용](//www.theguru.co.kr/data/cache/public/photos/20251147/art_17634222471622_082ffb_178x118_c0.png)

[단독] 헝가리 정부, 삼성SDI 5900억 보조금 공식화…벤츠·BMW 중장기 협력 활용

[더구루=오소영 기자] 삼성SDI가 헝가리 정부와 보조금 협상을 최종 마무리했다. 괴드 공장에 4조원 이상 투자하는 대가로 5900억원 상당 보조금 지급을 확정했다. 장기 투자로 유럽 고객사들과의 파트너십을 공고히 하고 사세를 키우며 현대차·기아를 비롯한 BMW, 메르세데스-벤츠 등 글로벌 완성차 기업들과 중장기 협력을 모색할 가능성도 높아지고 있다. 18일 헝가리 정부에 따르면 지난달 16일(현지시간) 삼성SDI에 1330억 포린트(약 5870억원)의 보조금을 제공하기로 결정했다. 이는 지난 2023년 헝가리 정부와 합의한 장기 투자안을 바탕으로 한다. 삼성SDI는 약 9550억 포린트(약 4조2000억원)을 투자하기로 약속했다. 약 2년 만에 보조금도 확정하며 투자에 속도를 낸다. 투자안에는 삼성SDI가 지난 5월 유상증자 당시 발표한 증설 계획도 포함됐다. 삼성SDI는 총 1조6500억원을 조달해 헝가리 1·2공장에 투자하겠다고 밝혔었다. 헝가리 1공장을 스태킹(소재를 층층이 쌓아서 넣는 방식) 공법이 적용된 각형 배터리 생산 시설로 개조하고 2공장을 증설한다. 이를 위해 연내 헝가리법인에 약 3억 유로(약 5000억원) 출자를 마무리할 예정이다. <본보 2025년 10월 20일 참고 삼성SDI 헝가리법인 '역대 최대 규모' 자본 증자…투자 확대 채비 '잰걸음'> 삼성SDI는 신규 투자를 통해 유럽 시장을 공략한다. 현대차·기아의 유럽향 전기차에 배터리를 납품하고 BMW와 폭스바겐 등 기존 고객사들의 수요에도 능동적으로 대응할 계획이다. 유럽 사업을 확대하면서 벤츠와 협력을 촉진할 수 있다는 기대감도 나온다. 이재용 삼성전자 회장은 지난 13일 방한한 올라 칼레니우스 벤츠 회장과 미래 모빌리티 협력을 논의했다. 당시 최주선 삼성SDI 사장도 동석하며 반도체·디스플레이 전장 부문에서 구축한 기존 파트너십을 배터리로 확대할 가능성이 커졌다. 무엇보다 벤츠는 헝가리에 추가 투자를 예고하며 현지 사업장을 키우고 있다. 삼성SDI 헝가리 공장과의 지리적 인접성을 토대로 중장기적으로 전기차 배터리 협력 체계를 구축할 것이라는 분석이 나온다. 벤츠는 5440만 유로(약 920억원)를 들여 헝가리를 전기차 거점으로 키우고 있다. 헝가리 남부 도시 케치케매트 소재 공장을 증설해 차세대 전기차 플랫폼 MMA에 기반한 EQB를 생산하고, 내년부터 C-클래스 순수 전기차 버전을 양산한다. 수년 동안 40종의 신차·업그레이드 모델을 출시하면서 일부 모델을 헝가리 공장에서 만들 계획이다. 또한 헝가리 첫 연구·개발(R&D) 센터 건설을 추진하고 있다. 신설 연구소에서 차세대 전기차 프로토타입의 테스트를 진행하고 초기 하드웨어와 소프트웨어 개발을 중점적으로 수행한다.

- 오소영 기자

- 2025-11-18 11:31

-

두산퓨얼셀, 태국전력청 수소연료전지 분야 협력 '러브콜'

[더구루=정예린 기자] 두산퓨얼셀과 태국전력청(EGAT)이 수소연료전지 분야 협력 방안을 모색한다. 두산에너빌리티에 이어 두산퓨얼셀까지 태국의 러브콜을 받으며 두산그룹이 태국의 친환경 신에너지 분야 전략적 파트너로 자리매김하고 있다. 18일 태국 온라인 매체 '포스트투데이'에 따르면 태국전력청(EGAT) 관계자들은 최근 두산퓨얼셀 전북 익산 연료전지 생산공장을 찾아 제조 공정과 주력 제품 라인업을 확인했다. EGAT의 전략 부부국장, 발전·재생에너지 부부국장, 연료 관리 부국장 보조를 비롯해 학계 교수와 에너지 분야 인플루언서 등 총 30여 명이 방문했다. EGAT는 PAFC(인산형 연료전지) 생산 라인을 둘러보며 연료전지 셀스택 조립, 발전소 적용 사례, 유지보수 체계 등 생산 전 과정과 기술적 특징을 확인했다. PAFC 외에도 발전용 중저온형 SOFC(고체산화물연료전지) , 선박용 SOFC, 수전해 시스템 등 두산퓨얼셀이 개발·상용화를 준비 중인 연료전지 기술과 장비를 살펴보며 실제 발전소 적용 사례와 운영 데이터를 공유받았다. 이번 회동은 EGAT가 향후 CCUS(탄소 포집·저장), 수소, 재생에너지 등 무탄소 발전 기술을 도입하고, 두산퓨얼셀 기술을 활용한 친환경 발전사업을 구체화하기 위한 기반으로 풀이된다. 두산퓨얼셀은 자사 기술의 해외 적용 가능성을 검토하고, 현지 기후 조건에 맞는 운영 모델 구축 기회를 확보할 수 있을 것으로 기대된다. EGAT가 두산퓨얼셀을 찾은 배경에는 태국 정부가 진행 중인 '차세대 무탄소 전원 로드맵'이 있다. 대규모 송전망 확충이 어려운 지역에서 분산형 고효율 전원 도입 필요성이 높아지면서 연료전지를 송전망 부담을 줄이면서 안정적 발전량을 제공할 수 있는 솔루션으로 주목하고 있다. 또 산업단지, 데이터센터, 도심 상업지구 등 전력 안정성이 중요한 지역에서의 활용 가능성도 검토 중이다. 두산퓨얼셀 입장에서는 고온·고습 조건 등 태국 기후 특성에 대한 실증 및 현지형 운영 모델을 구축할 기회를 확보할 수 있고, 동남아 시장 전반으로의 확장 교두보를 마련할 가능성이 있다. 태국전력청이 구체적 사업 모델을 제시하지는 않았지만, 현장 확인을 통해 파일럿 프로젝트·실증 플랜트·마이크로그리드 적용 가능성 등을 내부적으로 검토할 것으로 예상된다. 두산퓨얼셀은 2014년 미국 클리어엣지파워 인수로 연료전지 사업에 진출한 뒤, 2019년 독립 법인으로 출범했다. 익산 공장은 두산퓨얼셀의 연료전지 핵심 생산기지다. 2017년 양산을 시작한 이후 2022년 증설을 마쳐 연간 최대 300MW, 680대 규모의 PAFC를 생산할 수 있으며, 국내 공급 실적은 약 560MW 이상에 달한다. 앞서 태국전력청은 두산에너빌리티와 CCUS·수소·무탄소 발전 관련 협력을 논의한 바 있다. 두 기관은 이산화탄소 포집·활용 기술 및 미래 에너지 인프라 구축 방향을 점검했다. 이번 두산퓨얼셀 방문까지 이어지면서 두산그룹과 에너지 분야 전반에 걸쳐 파트너십을 넓히는 움직임을 보이고 있다.

- 정예린 기자

- 2025-11-18 07:30

-

![[단독] 코오롱, 토종 전투용 로봇 스타트업 '본AI' 베팅…"피지컬AI 구축 목표"](//www.theguru.co.kr/data/cache/public/photos/20251147/art_17634217353358_d822e4_178x118_c0.png)

[단독] 코오롱, 토종 전투용 로봇 스타트업 '본AI' 베팅…"피지컬AI 구축 목표"

[더구루=김나윤 기자] 국내 로봇 스타트업 '본AI'가 차세대 방위용 로봇 개발을 위한 자금으로 1200만 달러(약 180억원)를 투자받았다. 이번 투자에는 코오롱그룹이 참여했다. 18일 금융권에 따르면 이번 투자는 미국 벤처캐피탈사 서드 프라임이 주도했고 국내 전략투자자로 코오롱그룹이 참여했다. 코오롱그룹의 정확한 투자액은 알려지지 않았다. 본AI는 글로벌 테크 기업 마크비전 공동 창립자였던 이덕규 씨가 설립한 회사로, AI와 제조업을 결합해 '물리적 AI' 플랫폼을 구축 중이다. 이번 투자를 통해 본AI는 자율 비행체, 지상차량, 해양시스템 등 물리적 시스템에 AI를 결합할 예정이다. 한국을 시작으로 미국, 유럽까지 시장을 확대하겠다는 계획이다. 본AI는 창업 1년도 채 되지 않은 신생 기업임에도 불구하고 첫 해 매출로 약 300만 달러(약 43억8700만원)를 기록했고 B2G(기업 대 정부) 계약을 통해 7건의 초기 수주 실적도 냈다. 한편 이번 투자에서 이 대표도 약 150만 달러(약 22억원)를 출자했다. 이 대표는 "투자자들과 팀 모두에게 내가 이 사업에 재정적·정서적으로 완전히 몰입돼 있다는 것을 보여주고 싶었다"고 밝혔다. 한국 방위산업은 이미 연간 약 690억 달러(약 100조9000억원)의 수주 잔고를 보유하고 있다. 스타트업이 이 시장에 뛰어드는 경우가 없었기에 이번 투자는 산업지형 변화의 신호탄으로 평가된다.

- 김나윤 기자

- 2025-11-18 08:16

-

아시아·퍼시픽

호주 '오커스' 핵추진 잠수함 파트너 속속 합류…노바·뉴클리에이트 '전략적 동맹'

[더구루=김예지 기자] 호주의 차세대 핵추진 잠수함 도입 사업인 '오커스(AUKUS)' 프로젝트를 지원하기 위해 호주 현지 방산 기업들이 세력을 결집하고 있다. 호주 자본의 독립 기업들이 전략적 파트너십을 통해 원자력 기술의 자립화를 꾀하면서, 영미권 국가에 대한 기술 의존도를 낮추고 호주 주도의 독자적인 안보 역량을 강화하려는 움직임이 본격화되는 양상이다. 27일 호주 군사전문잡지 아시아 퍼시픽 디펜스 리포터(Asia Pacific Defence Reporter)에 따르면, 호주의 미션 시스템 통합 전문 기업인 '노바 시스템즈(Nova Systems)'와 원자력 기술 컨설팅 기업 '뉴클리에이트(Nucleate)'가 AUKUS 협정에 따른 핵추진 잠수함 사업 지원을 위한 전략적 파트너십을 체결했다. 이번 협력은 호주 정부가 핵잠수함이라는 고도의 복합 무기 체계를 도입하는 과정에서 '독자적 의사결정'을 내릴 수 있도록 기술적·제도적 토대를 마련하는 데 방점이 찍혀 있다. 노바 시스템즈는 복잡한 방위 시스템 및 품질 보증 분야에서 규모와 심도 있는 전문성을 갖춘 호주의 대표적 임무 시스템 통합업체로 성장하고 있다. 여기에 전문적인 핵 역량과 기술 노하우를 보유한

-

유럽

MBDA, 프랑스 반도체 설계·개발 기업 지분 인수

[더구루=홍성일 기자] 유럽 다국적 미사일 제조기업 MBDA가 프랑스 우주·방산·항공기용 반도체 설계 기업 나노엑스플로어(NanoXplore)의 지분을 확보했다.

![[단독] 헝가리 정부, 삼성SDI 5900억 보조금 공식화…벤츠·BMW 중장기 협력 활용](http://www.theguru.co.kr/data/cache/public/photos/20251147/art_17634222471622_082ffb_178x118_c0.png)

![[단독] 코오롱, 토종 전투용 로봇 스타트업 '본AI' 베팅…"피지컬AI 구축 목표"](http://www.theguru.co.kr/data/cache/public/photos/20251147/art_17634217353358_d822e4_178x118_c0.png)